子どもたちの健康と成長を支える保育園の給食は、栄養管理や衛生管理に高いレベルが求められます。近年では、限られた人手で安全かつ効率的に運営を行うため、給食管理ソフトの導入が進行中です。ここでは、保育園での給食業務において管理ソフトがどのような役割を果たすのか、安全性や業務の質をどう高めているのかについて解説します。

CONTENTS

給食管理の現場が抱える課題とは?

保育園における給食は、単に栄養を満たすだけではなく、アレルギー対応や食育の視点も含めた多機能な役割を担っています。現場の負担が増す中で、どのような課題があるのかを理解することが、ソフト導入の必要性を見極める第一歩になります。

アレルギー対応の複雑化

食物アレルギーを持つ園児への対応は、保護者との連携、調理内容の調整、職員間の情報共有など、複数の工程を同時に管理する必要があります。アレルゲンの除去や代替食の用意などは手間がかかり、記録ミスや連絡不足が事故につながる可能性も高いです。

とくに、アレルギーを持つ園児が複数いる場合や、献立が頻繁に変更される場合には、紙や口頭での情報伝達には限界があります。複雑な情報を正確に扱うには、デジタル化された管理が不可欠になりつつあります。

職員の業務負担と属人化

給食業務は、献立作成から発注、調理指示、栄養計算、報告書作成まで幅広く、専門性が高い業務です。これらの作業を一人の栄養士や調理員に依存している園も少なくなく、業務の属人化が起きやすい傾向にあります。

担当者の急な不在や退職が業務に大きな支障を与えることもあり、情報の共有と業務の標準化が課題となっています。人員不足の中でも安定した運営を行うには、業務を可視化し、分担しやすい仕組みづくりが必要です。

保護者との情報連携の難しさ

園児の食事内容やアレルギー対応状況について、保護者への情報提供も大切な業務のひとつです。しかし、紙のおたよりや個別の連絡では、伝達のタイミングや内容に差が出てしまうことがあります。

とくに共働き世帯が増える中で、スムーズな情報共有は園への信頼にも直結します。情報を分かりやすく、タイムリーに伝える手段の整備が求められているのです。

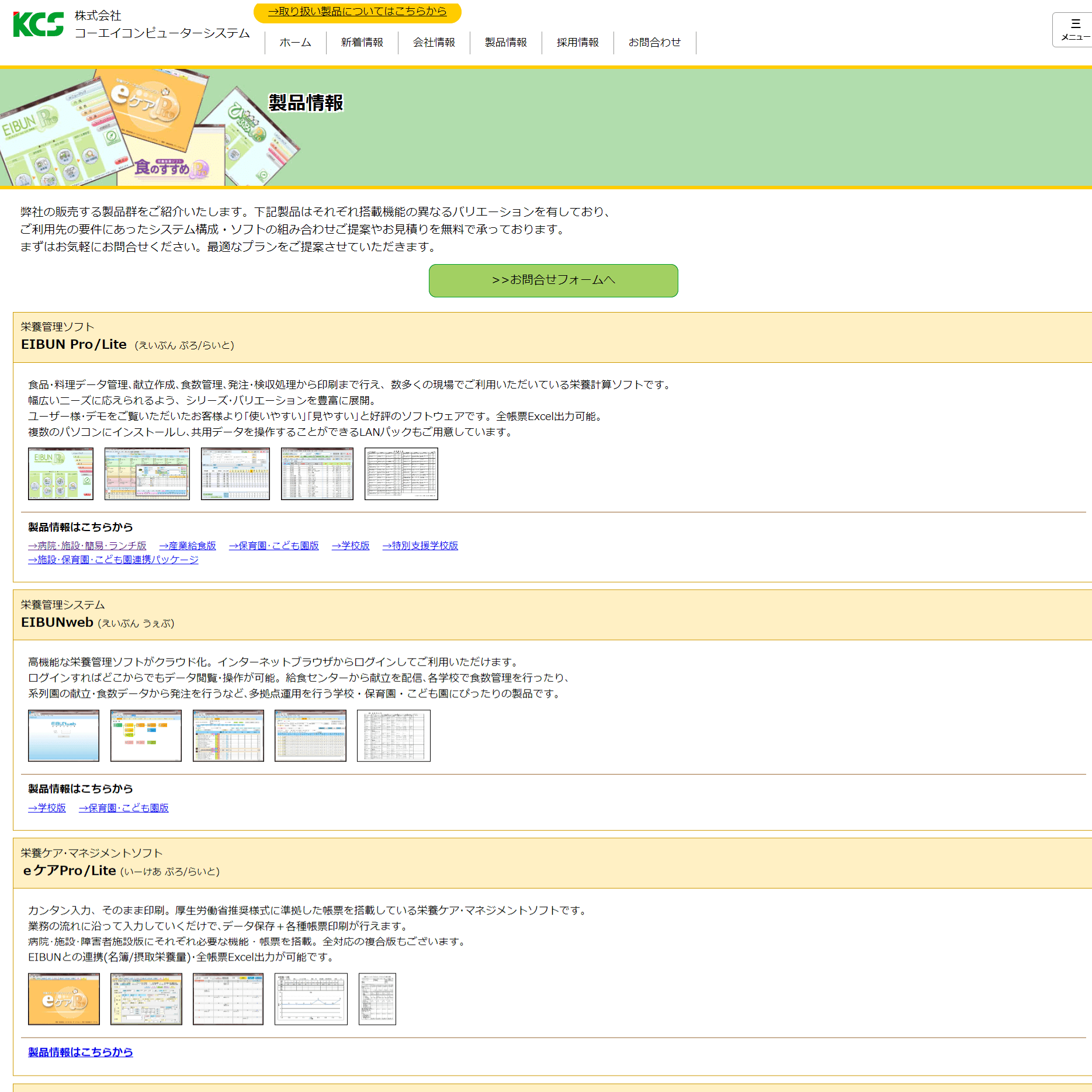

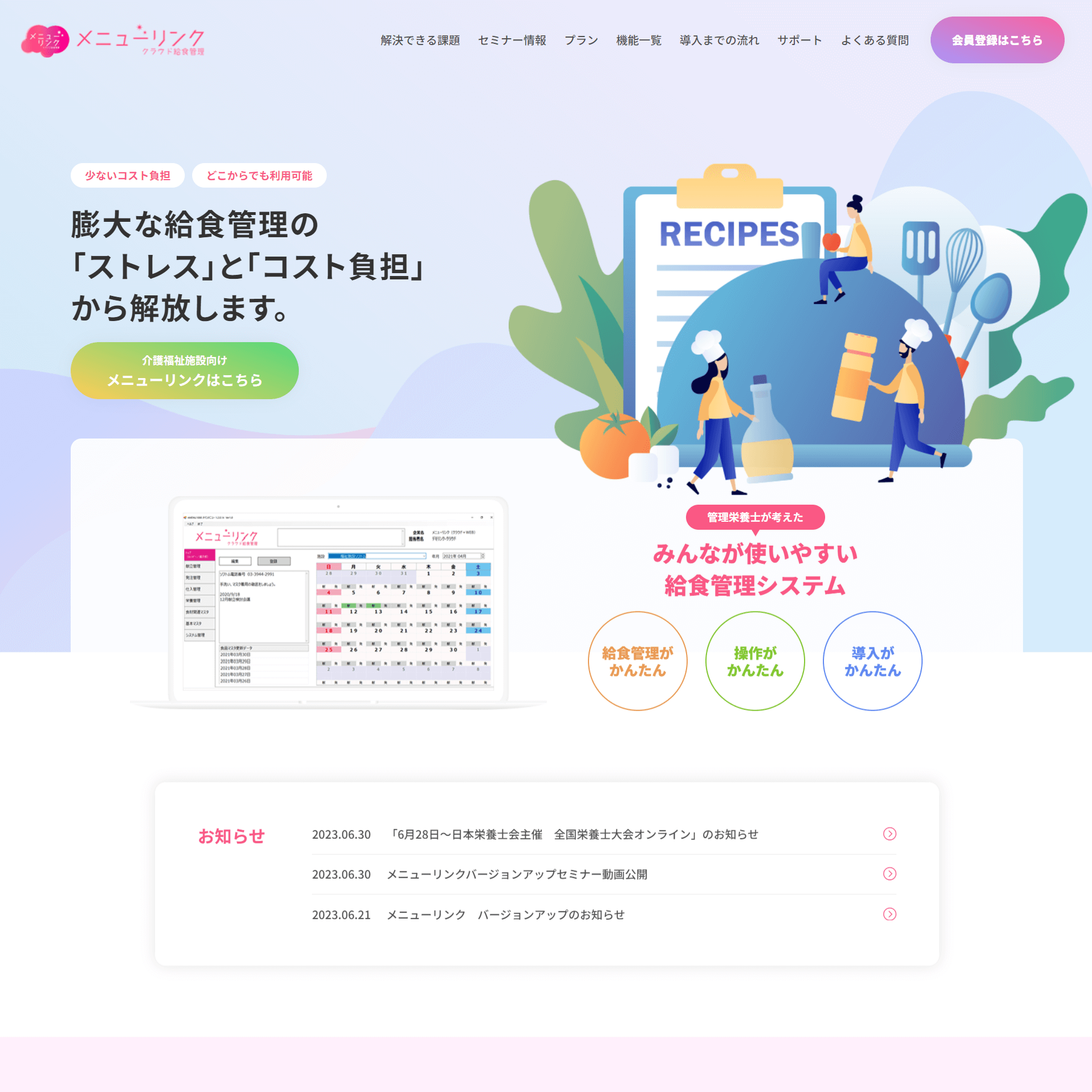

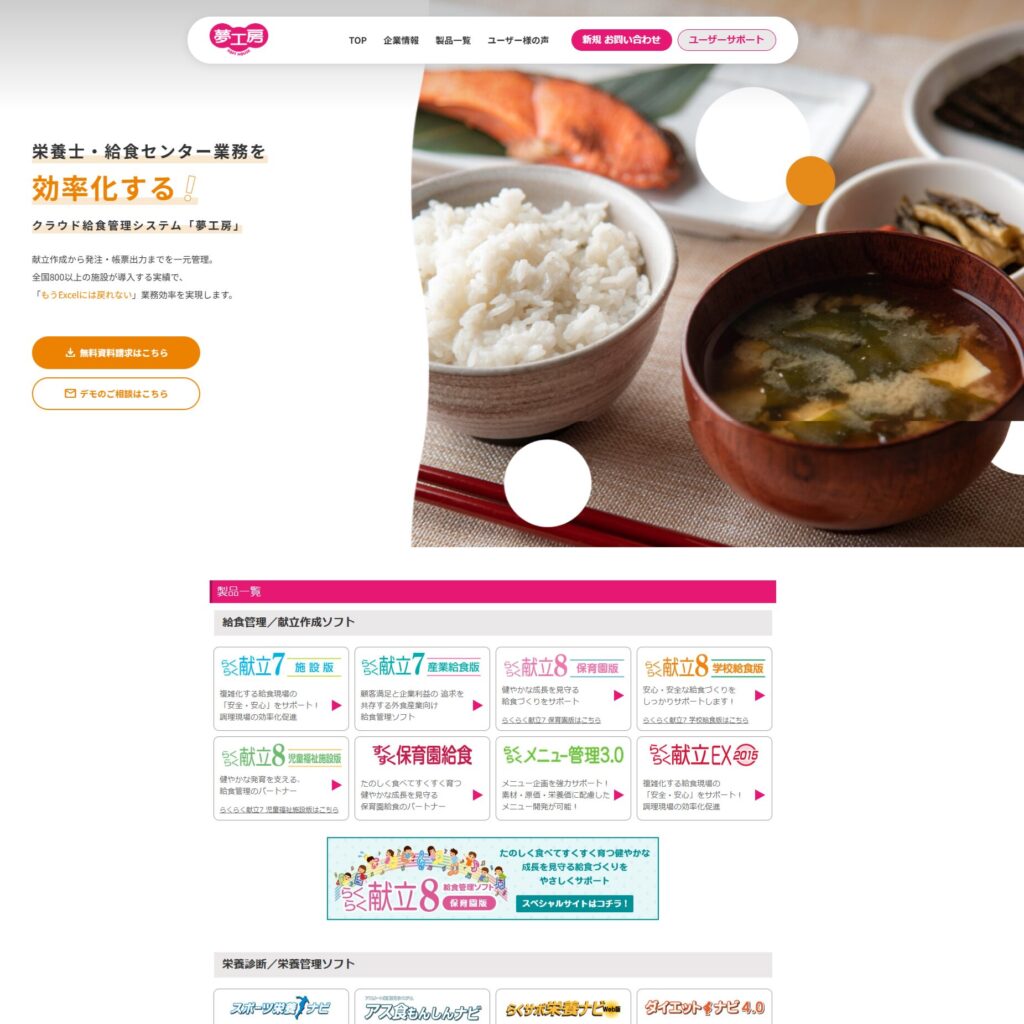

給食管理ソフトでできることとその効果

こうした課題を解決する手段として注目されているのが、給食業務を効率化し、記録を一元化できる管理ソフトの導入です。現場の安全性と作業の正確さを同時に高めるツールとして、導入事例も増えています。

アレルゲン管理と個別対応の強化

給食管理ソフトでは、園児ごとのアレルゲン情報をデータベース化し、献立に含まれるアレルゲンを自動で検出できる機能が搭載されています。対象となる園児には代替食の表示や注意喚起が行われ、ミスの防止につながります。

調理担当者や保育士がタブレットやPCから同じ情報にアクセスできることで、園内全体での情報共有がスムーズになります。また、緊急時の対応履歴も記録に残せるため、過去の経緯を確認するのも簡単です。

献立作成と栄養計算の効率化

従来は手作業で行っていた献立表の作成や、栄養価の計算も、ソフトを使えば自動化できます。食材を入力するだけで、摂取カロリーや栄養バランスが自動で算出され、基準を満たしているかを即時に確認できます。

また、食材ごとのアレルゲン情報や産地情報の管理にも対応しており、安心・安全の面でも大きな効果を発揮します。変更履歴も残るため、保護者からの問い合わせにも対応しやすくなります。

帳票作成と保護者連携の強化

給食日誌、アレルギー対応記録、食材納入表などの帳票も自動で作成可能です。入力ミスや手書きによる転記ミスのリスクが減り、業務全体の正確さが向上します。

また、保護者向けの献立表やアレルギー対応一覧をワンクリックで出力できる機能もあり、情報提供が迅速になります。中には保護者と直接やり取りができる機能を備えたソフトもあり、それをつかうことで、家庭との連携をよりスムーズにすることが可能です。

導入を進めるうえで知っておきたいこと

給食管理ソフトは便利な反面、導入の目的や園の状況に合った選び方をしなければ、十分な効果を得られない場合もあります。ここからは、スムーズに運用を進めるために、事前に確認しておきたいポイントを紹介します。

園の規模と業務内容に合わせて選定する

ソフトによって、搭載されている機能やカスタマイズの自由度には差があります。たとえば、園児数が多くアレルギー対応が複雑な園では、高度なアレルゲン管理機能が必要です。

一方、少人数の園では操作がシンプルで、負担にならないツールが向いています。導入前には、現場でどの業務に負担を感じているかを洗い出し、必要な機能が何かを明確にすることが大切です。

無料トライアルやデモの利用も検討するとよいでしょう。

操作性とサポート体制を確認する

ICTに不慣れな職員が多い園では、操作画面のわかりやすさや、導入後のサポート体制も重要な判断材料になります。導入時には研修やフォロー体制が用意されているか、マニュアルやヘルプ機能が整っているかも確認しておきましょう。

また、クラウド型かインストール型かによって、使い方や保守方法が異なります。施設内の通信環境やPCの状況も合わせてチェックすることが求められます。

導入後の定着を見据えた準備

システムは導入して終わりではありません。実際に現場で使いこなすには、職員の理解と協力が不可欠です。

導入初期には、簡単な機能から使い始め、段階的に活用範囲を広げていくとスムーズです。職員の意見を取り入れながら、運用マニュアルを整えたり、役割を分担したりすることで、継続的に活用される体制を築くことができます。

まとめ

保育園における給食管理は、アレルギー対応や栄養計算、保護者対応など、多くの責任と作業が伴います。こうした業務を正確かつ効率的に行うには、給食管理ソフトの活用が効果的です。園児ごとのアレルゲン情報や食材の記録、献立作成や帳票管理を一元化することで、職員の業務負担を軽減し、情報の共有と安全性を高めることができます。導入時には、園の規模や業務内容に合った機能を見極め、職員が無理なく使える環境を整えることが大切です。テクノロジーを味方に、より安心でていねいな給食運営を目指すことが、保育の質向上にもつながります。

業務負担を軽減できる!