学校や高齢者施設、病院などの給食現場では、慢性的な人手不足が深刻化しています。調理や配膳だけでなく、食材の発注や献立作成など多岐にわたる業務が求められる中で、限られた人員での対応は困難になりつつあります。そこで今回は、給食現場における人手不足の背景とその解消に向けた対策、システムを導入する際のポイントをくわしく解説します。

CONTENTS

なぜ給食現場で人手不足が深刻化しているのか?

給食現場では、全国的に人手不足が深刻な課題となっています。その要因のひとつが、人材の定着率の低さです。

多くの施設では朝食の提供があるため、早朝から勤務することが一般的です。なかには、深夜や明け方からの仕込みが必要になるケースも少なくありません。

始発電車でも出勤が間に合わず、宿直を強いられる現場もあるなど、体力的・精神的な負担が非常に大きいのが現状です。その結果、離職率が高く、人員の確保が難しくなっています。

さらに、調理や衛生管理、配膳、発注など業務範囲が広く、時間に追われる作業が常態化していることも人手不足に拍車をかけています。長時間労働に陥りやすいことから、人材の流出が相次いでいます。

このような状況では、業務効率の低下やサービスの質の維持にも影響を及ぼす恐れがあるため、業務効率化や人員配置の見直しなどの対策が求められます。

人手不足を解消するための現場対策

給食現場における人手不足を解消するには、単なる人員の追加だけではなく、職場環境や業務のあり方を見直す必要があります。ここでは、現場で実践できる4つの対策をご紹介します。

新しい人材を確保

まず重要なのが、これまでアプローチできていなかった層の人材を積極的に受け入れることです。たとえば、子育て世代の主婦や定年退職後のシニア層など、フルタイム勤務が難しい人でも活躍できるよう、短時間勤務や週2〜3日勤務といった柔軟な雇用形態を導入することで、労働力の確保につながります。

また、外国人労働者を雇用するのもひとつの手です。近年、外国人労働者の数は急増しており、2022年には180万人を超え、10年間で3倍以上に増加しています。給食業界においても外国人技能実習生の受け入れ体制が整備されつつありますが、多文化共生の職場づくりが求められています。

労働環境の改善

採用した人材が長く働き続けるためには、職場環境の見直しも欠かせません。とくに給食現場では、早朝勤務や立ち仕事、作業中の重労働といった肉体的負担が大きいため、柔軟な勤務形態の導入や賃金の見直しなどによる従業員の負担軽減が求められます。

また、休憩時間の確保や有給取得の促進、衛生・安全面への配慮といった基本的な労働環境の整備も重要です。スタッフ同士のコミュニケーションが取りやすい職場づくりや、感謝の言葉・評価が届く仕組みがあれば、現場のモチベーション向上にもつながります。

委託給食の採用

人材の確保が困難な場合には、調理業務自体を外部業者へ委託する「委託給食」もひとつの手です。献立作成から仕込み、調理、配膳までを専門業者に任せることで、施設側の業務負担は大幅に軽減されます。

とくに、学校や福祉施設など、一定の食数が安定して見込める施設では、専門業者による効率的な運用が可能です。自施設での調理にこだわらず、部分的に委託する「セミ委託」など柔軟な選択肢を取り入れることで、質を保ちつつ人手不足を補うことができます。

ICTツールの活用

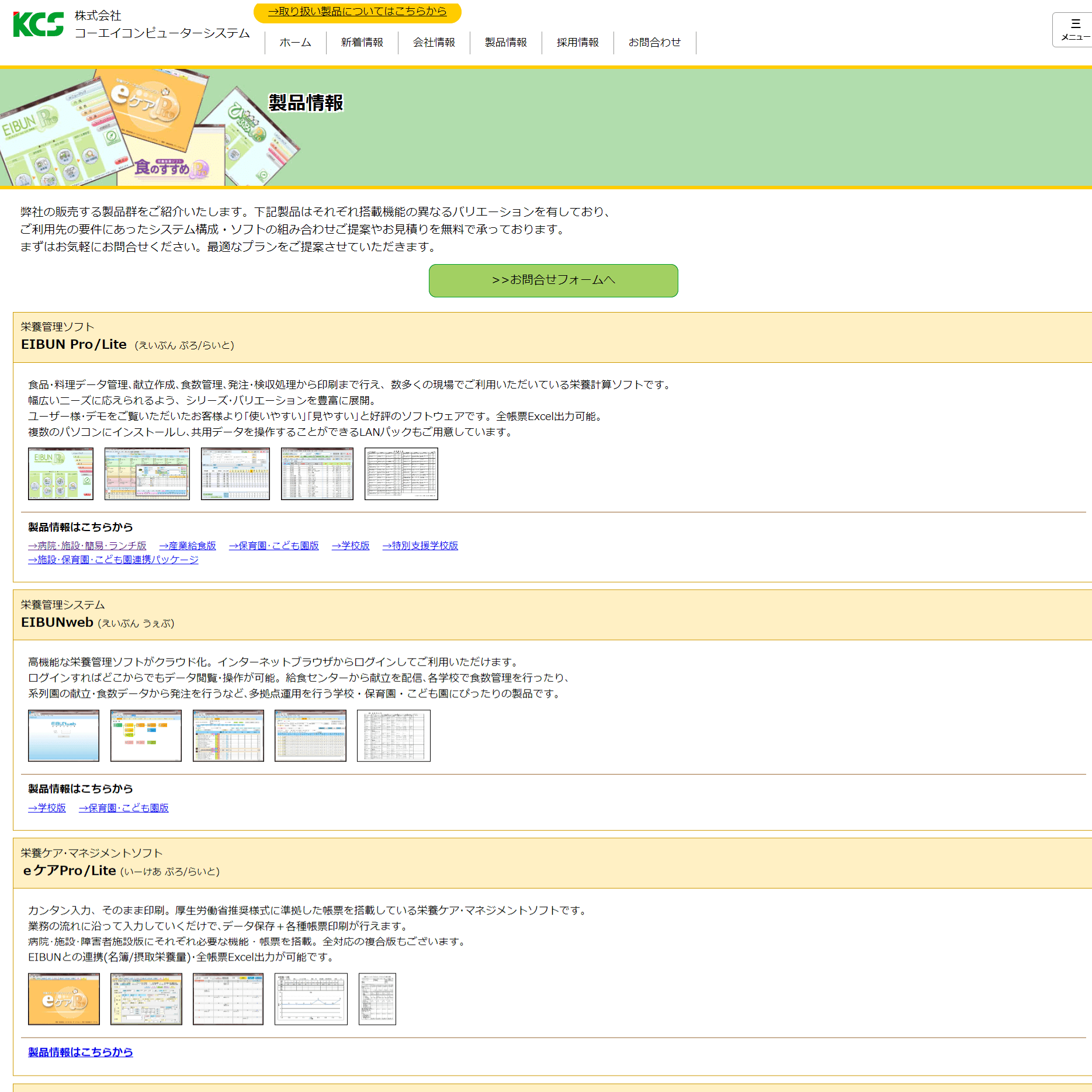

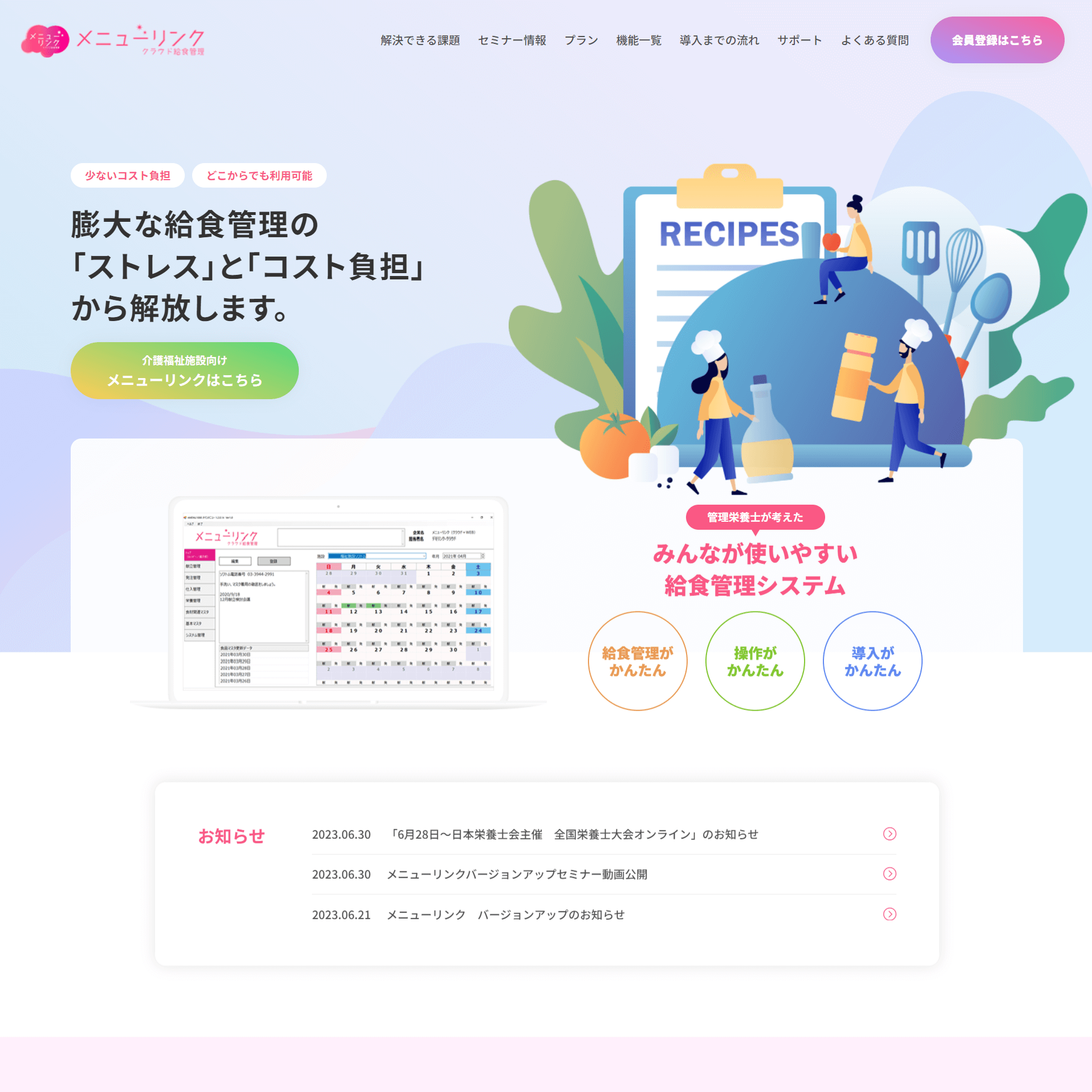

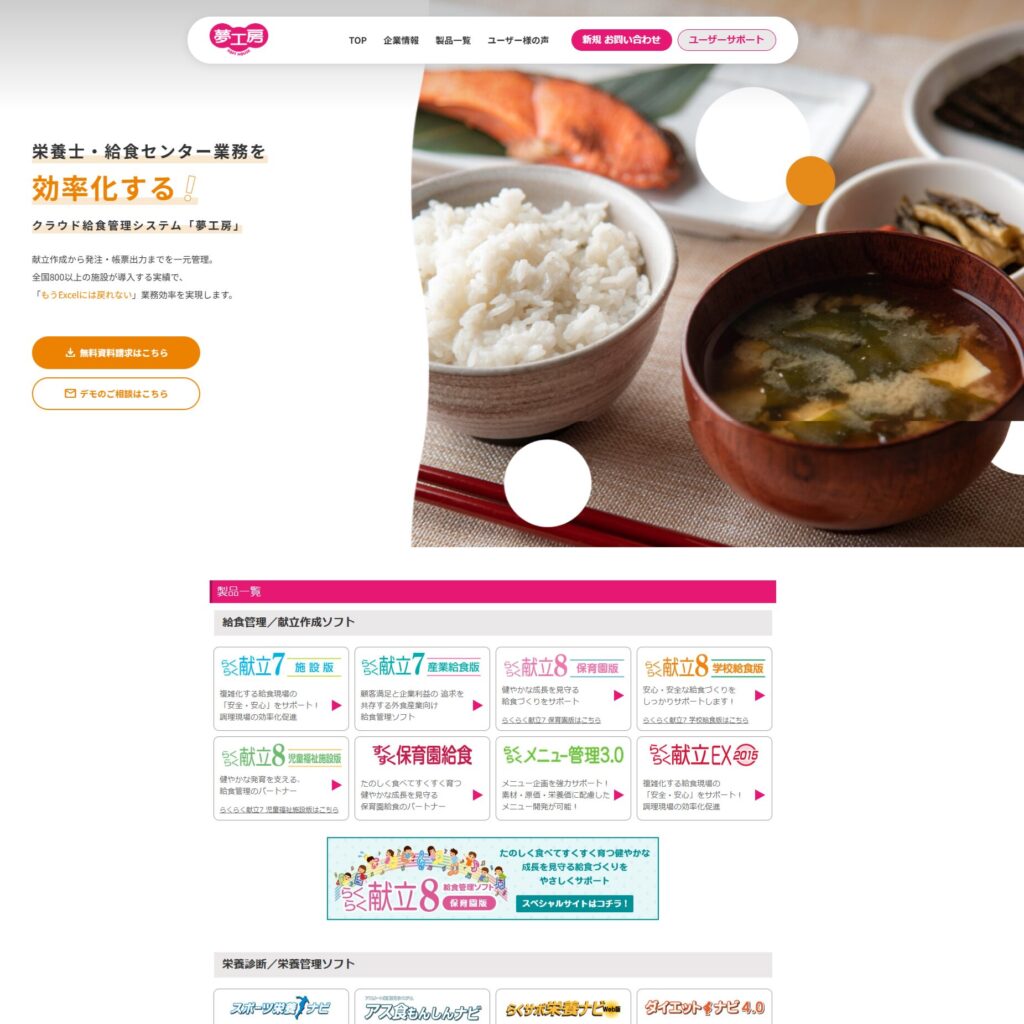

人の手に頼る業務を減らすためには、ICTツールの導入も欠かせません。給食現場では、献立作成、食材発注、食数管理など、事務的業務にも多くの時間と労力がかかっています。

こうした作業を給食管理システムなどで自動化することで、職員の負担を大幅に軽減できます。たとえば、アレルギー情報や個別対応食の管理もスムーズに行えるようになり、人為的なミスを低減できます。

また、日報や調理指示書の電子化、タブレットでの配膳管理なども含め、現場の「見える化」を進めることで業務の属人化を防ぐとともに、業務効率化を図ることができます。

給食管理システムが人手不足解消に役立つ理由

給食現場の業務は調理だけでなく、献立作成・栄養計算・アレルギー管理・発注業務など、多岐にわたります。これらを限られた人員で対応するのは非常に困難ですが、給食管理システムを導入することで、事務的な負担を大幅に軽減できます。

膨大なデータが集約される

給食管理システムを導入すると、献立・食材・アレルギー情報・食数・調理支持などのあらゆる情報が一元管理されます。従来の紙ベースや手書きでの記録が不要になるため、情報の管理や共有がスピーディーになります。

また、蓄積されたデータはすぐに取り出せるため、新たな献立作成の際に活用することができます。個別の情報をすぐに確認できる点も便利です。

自動で栄養計算ができる

通常、給食メニューを作成する際には、栄養士や管理栄養士が栄養計算を担当しています。献立の分量に合わせて栄養バランスやカロリー、塩分量などを手作業で計算するのは、手間も時間もかかります。

食材管理システムでは、食材ごとの栄養情報が登録されているため、選んだメニューに応じて自動で栄養価を計算してくれます。この機能によって、栄養士や管理者の作業時間が大幅に削減されるだけでなく、計算ミスの防止にもつながります。

栄養基準に沿った献立作成も簡単にできるため、より安全かつ効率的な業務運営が可能になります。

食材の発注がスムーズ

食材の発注もシステムを使えば正確かつ効率的に行えます。献立のメニューと人数を入力すれば必要な分量が自動計算され、発注リストが自動的に生成されます。

発注計算が自動化されることで、過不足のリスクが軽減されるのはもちろん、発注業務のスピードも格段に向上します。急な食数変更にも柔軟に対応できるため、現場の混乱を最小限に抑えられます。

現場に合ったシステム導入のポイントとは?

給食管理システムを導入する際、押さえておきたいポイントを2つ解説します。

現場の規模・業務内容に対応しているか

給食管理システムの導入においては、現場の規模や業務内容に合った機能がそろっているかを確認することが大切です。施設によって必要な機能は異なるため、まずは現場の抱えている課題を洗い出してみましょう。

たとえば、病院であれば電子カルテとの連携、介護施設なら献立の充実度など、業界ごとに異なるニーズに対応しているソフトを選ぶことをおすすめします。

サポート体制

システム導入においては、サポート体制も見逃せないポイントのひとつです。導入前はもちろん、トラブル発生時の対応スピードや導入後の操作研修などが整っているかどうかも、安心して運用するための判断材料となります。

また、メーカーによって電話・メール・直接の訪問など、サポート方法が異なるため、施設に合った内容を選びましょう。

人手不足時代にこそ、給食現場の“見える化と省力化”が必要

人手不足が常態化しつつある給食現場では、業務の「見える化」と「省力化」が求められています。単に人員を増加するだけでなく、職場環境の見直しや業務効率の改善を図ることこそが、問題解決のカギとなります。柔軟な勤務形態の導入や賃金の見直しといった働きやすい環境づくりに加えて、委託の採用やICTツールの導入を検討してみましょう。たとえば、給食管理システムを導入し、献立作成・栄養計算・発注などの業務を自動化することで、現場のリソースを本来の業務に割けるようになります。なお、管理システムを導入する際には、現場のニーズに合った機能を搭載しているかどうか確認することが重要です。業界に特化したシステムを取り入れることで、大幅な業務効率向上に期待できます。人手不足という課題はすぐに解決できるものではありませんが、テクノロジーを取り入れながら働きやすい環境づくりを目指しましょう。

業務負担を軽減できる!